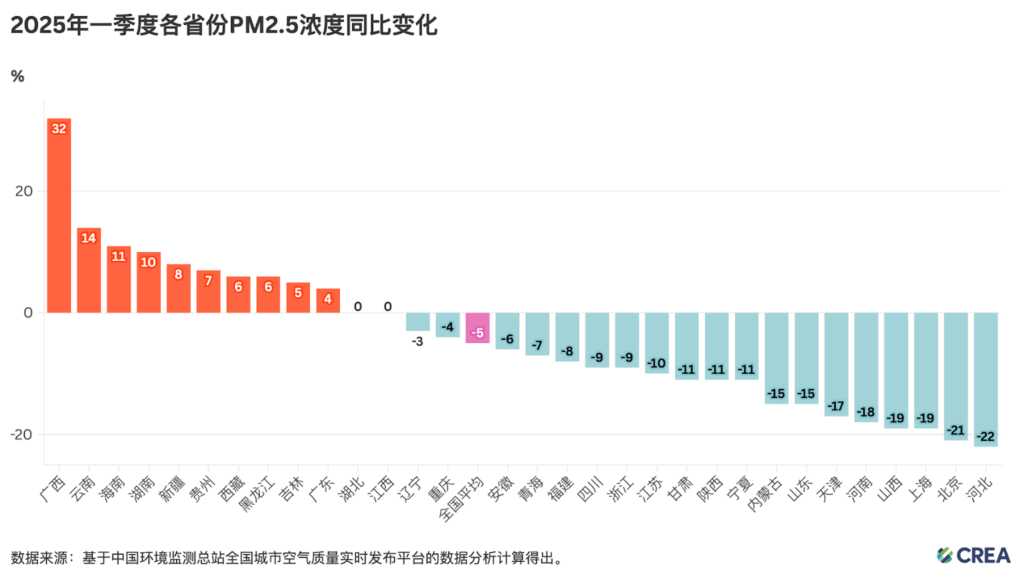

2025年第一季度,中国大气污染治理在总体上取得了阶段性进展。全国PM2.5平均浓度同比下降5%,与工业活动及化石能源使用高度相关的SO₂、NO₂和PM10等主要污染物也普遍呈下降或持平趋势,颗粒物污染整体有所缓解。

但整体改善背后仍有隐忧。一季度全国PM2.5平均浓度依然超出国家空气质量标准18%,近四分之三的省级行政区未能达标,说明冬季颗粒物污染高发期对公众健康构成持续威胁。同时,臭氧污染呈现出与颗粒物不同的走势,同比上升4%,成为当前大气治理中的主要反向趋势,也提示冬季颗粒物和夏季臭氧的双重压力格局正在成型。

主要发现

- 空气污染压力正向西部等非重点防治区域转移。2025年第一季度,全国PM2.5平均浓度同比下降5%,但部分西部地区却出现明显反弹。其中,广西、云南、新疆PM2.5浓度分别上升32%、14%和8%。值得注意的是,这些上升并非主要由气象条件驱动,而是源于结构性排放的增长。这一趋势既反映出工业活动向西转移的影响,也受到生物质燃烧等非工业源的叠加作用,提示空气质量风险正加速向传统“清洁地区”外溢。

- 西部地区成为高耗能产业扩张的主要承载区。生铁(+10.5%)、粗钢(+5.8%)和有色金属(+4.2%)等高耗能产品在西部地区产量显著上升,显示出重工业产能持续向西转移的趋势。与此同时,以煤为主的炼钢路径和传统煤化工工艺仍占主导地位,抵消了部分由电力结构优化带来的减排成效。相较之下,东部和东北地区则普遍呈现高耗能产业收缩与煤电占比同步下降的“双降”态势,反映出区域间工业转型进程与污染治理成效的持续分化。

- 重污染天气在部分内陆地区出现反弹。尽管全国重污染天数比例整体下降,宁夏、山西、湖北等西北及长江中游省份却出现局部回升。这些地区的重污染天数和剔除气象因素后的PM2.5浓度同步上升,表明污染来源更多来自结构性人为排放而非气象扰动。高排放强度、地形封闭、气象不利等因素叠加,使这些区域更易形成持续性污染过程。

- 随着产业加快向西扩张,中西部等非重点管控地区应尽早纳入空气质量治理的核心范畴。展望“十五五”时期,中国可将更强有力的空气质量控制纳入产业转型的整体布局,将空气质量表现作为衡量区域发展韧性和综合竞争力的关键指标。当前亟需加快清洁能源部署,强化区域间减排协同,防止污染进一步向低污染地区扩散。

为适应污染分布格局的深刻调整,“十五五”时期我国大气环境治理体系应加快从以东部重点区域为核心的集中治理模式,转型为全国统筹、分区施策、分类推进的综合治理格局,统筹生态安全与区域协调发展。

一是将中西部地区纳入大气治理的主战场。建议在“十五五”政策体系中,明确赋予中西部污染承压区以治理目标、资金支持和监管资源,加快构建与产业承接能力相匹配的环境治理能力体系。强化产业项目环评约束,将其与土地利用规划和能源接入审批联动,防止高排放项目集中落地、污染风险积累。

二是以能源结构优化和工业清洁化改造为核心,推进中西部地区减污降碳协同转型。聚焦钢铁、煤化工、有色金属等高耗能行业,通过财政引导、电网建设、公私合作等方式,推动高碳工艺替代与工业电气化。支持东部地区通过资本、技术和治理经验输出,参与中西部地区绿色转型,形成区域协同推进机制。

三是将空气质量治理更加系统性地嵌入区域发展战略。将空气质量状况纳入地区高质量发展、人才集聚与公共服务考核体系,强化其对区域经济韧性与综合竞争力的支撑作用。建议建立国家层面的空气质量影响评估与治理绩效考核机制,激励地方政府统筹推进经济发展与环境改善,防止“污染换增长”路径反复。